植物の種類や季節に応じた正しい水やりの頻度

根腐れや乾燥を防ぐための水管理の基本

室内環境が水分の蒸発に与える影響と対策

肥料や水の種類とのバランスによる健康維持法

観葉植物に最適な水やりの基本とは?

水やりの頻度を知ることで枯れを防ぐ

まず結論から言うと、観葉植物の水やり頻度は植物の種類と環境によって異なります。

なぜなら、植物ごとに必要とする水分量が異なり、また室内の気温や湿度によっても土の乾き方が変わるからです。

加えて、鉢の大きさや使用している用土の種類によっても、水分の保持力は違ってきます。

たとえば、サンスベリアのような乾燥に強い植物は週に1回程度で十分ですが、湿度を好むアジアンタムなどは週に2~3回の水やりが必要です。

さらに、小さな鉢は乾きが早いため、注意深く観察する必要があります。よって、鉢土の表面が乾いたことを確認してから水を与えるようにしましょう。

季節ごとの変化も加味して、水やり頻度は柔軟に調整することが重要です。

室内環境によって変わる水分の蒸発量

次に重要なのは、室内環境が水分の蒸発に与える影響です。

なぜなら、エアコンの使用や日当たりの強さ、風通しの良さなどにより、土の乾燥スピードが大きく変わるからです。

とくに直射日光が当たる窓辺に置かれた植物や、サーキュレーターを使用している部屋では、想像以上に早く土が乾くことがあります。

たとえば、夏場で日差しが強く、エアコンを使っている部屋では通常より早く土が乾きます。

冬場でも暖房を使用している場合は、意外と乾燥が進みやすいため、注意が必要です。

したがって、季節や設置場所に応じて水やりの間隔を調整し、土の状態を毎回しっかり確認することが大切です。

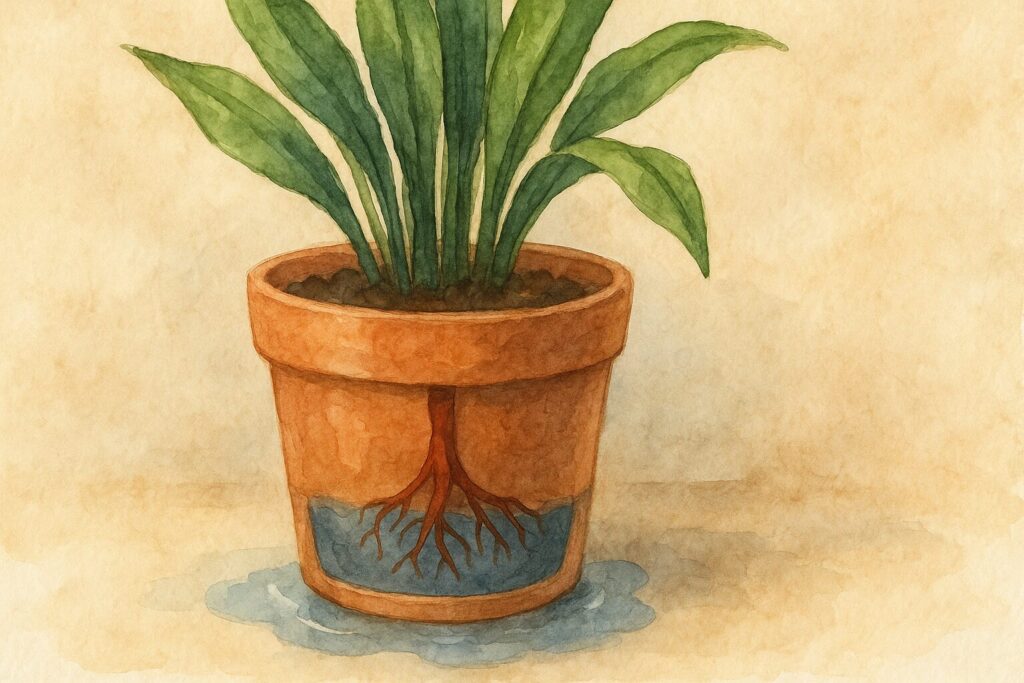

鉢の水はけが悪いと起きるトラブル

さらに、水はけの悪い鉢を使っていると根腐れなどのトラブルを招きます。

なぜかというと、水が鉢内に長くとどまることで、根に酸素が届かず腐敗が進んでしまうからです。

また、排水性の悪い土を使っている場合も、同様の問題が発生します。

例えば、底穴のない鉢や水はけの悪い土を使っている場合は特に注意が必要です。

水が常に溜まっている状態では、根が酸欠を起こしやすく、根腐れの原因となります。

対策としては、底穴付きの鉢を選び、赤玉土や軽石など水はけの良い素材を混ぜると効果的です。

加えて、受け皿に溜まった水を放置しないよう心がけることも大切です。

根腐れ予防に欠かせない水の管理

一方で、根腐れを防ぐには適切な水の管理が欠かせません。なぜなら、過度な水やりや水はけの悪さが直接的な原因となるからです。

さらに、湿度の高い日が続くときなども、注意が必要です。

たとえば、水を与える際に鉢底から水が出る程度にし、受け皿に溜まった水はすぐに捨てるようにしましょう。

また、土の中に指を入れて2~3cmほど乾いていることを確認してから水を与えるのが理想的です。

さらに、植物の種類によっては、完全に乾いてから水を与えたほうがよいケースもあります。

普段から観察を欠かさず、水やりの前後で植物の様子を比べる習慣をつけましょう。

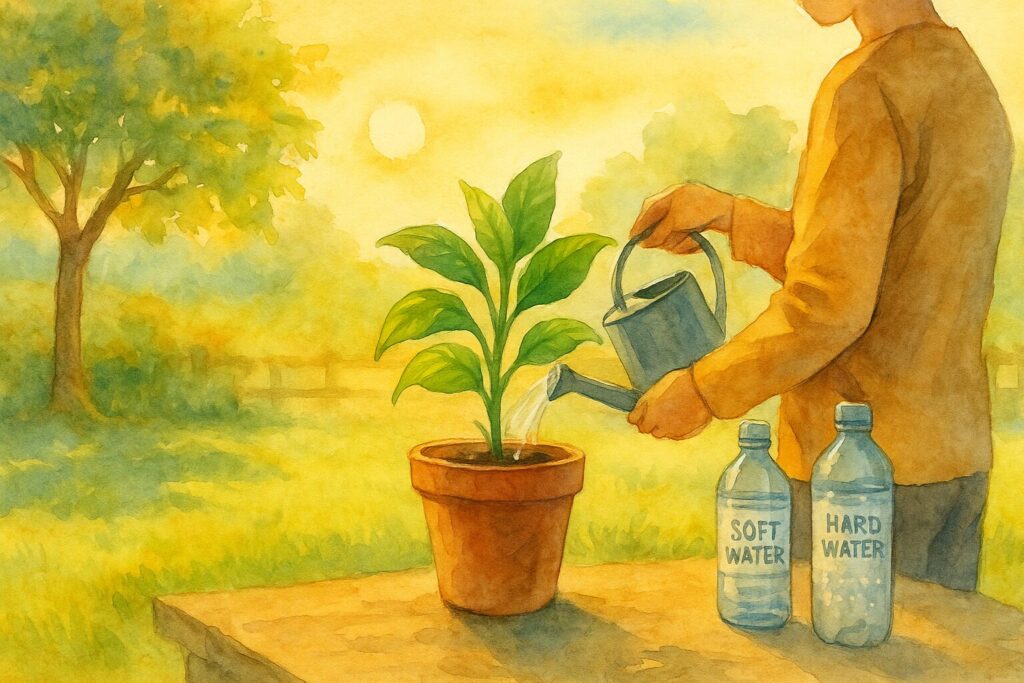

水の種類(軟水・硬水)にも注意しよう

そして、水やりに使う水の種類にも注意が必要です。

なぜなら、硬水にはミネラルが多く含まれ、長期的に使うと土壌のバランスが崩れる恐れがあるからです。

特にカルシウムやマグネシウムが多いと、鉢土に白い結晶が浮き出ることがあります。

例えば、海外のミネラルウォーターは硬水であることが多く、観葉植物には不向きです。

そのため、日本の水道水や浄水器を通した軟水を使用するのが無難です。加えて、雨水を利用するという方法もありますが、

酸性度や雑菌に注意が必要です。できれば、常温に戻した水を使うとさらに安心です。

気温差による根へのストレスを軽減できるため、植物の健康維持につながります。

季節ごとの水やりとその注意点

夏の水やりは朝がベストな理由

結論から言えば、夏の水やりは朝が最適です。

なぜなら、昼間の高温時に水を与えると、鉢の中の水温が上昇し、根を傷めるリスクが高まるからです。

日中の気温が高い時間帯に水やりを行うと、土中で蒸気が発生しやすく、根が蒸れてしまう原因にもなります。

実際、日中に水を与えてしまうと蒸れやすくなり、病気の原因にもなります。

また、夕方の水やりは夜間に湿度が高まるため、カビや害虫の発生を助長する恐れがあります。

朝の涼しい時間帯に水を与えることで、根への負担を軽減し健康的に育てることができます。

特に猛暑日が続く場合は、朝の早い時間にたっぷり水を与えることが重要です。

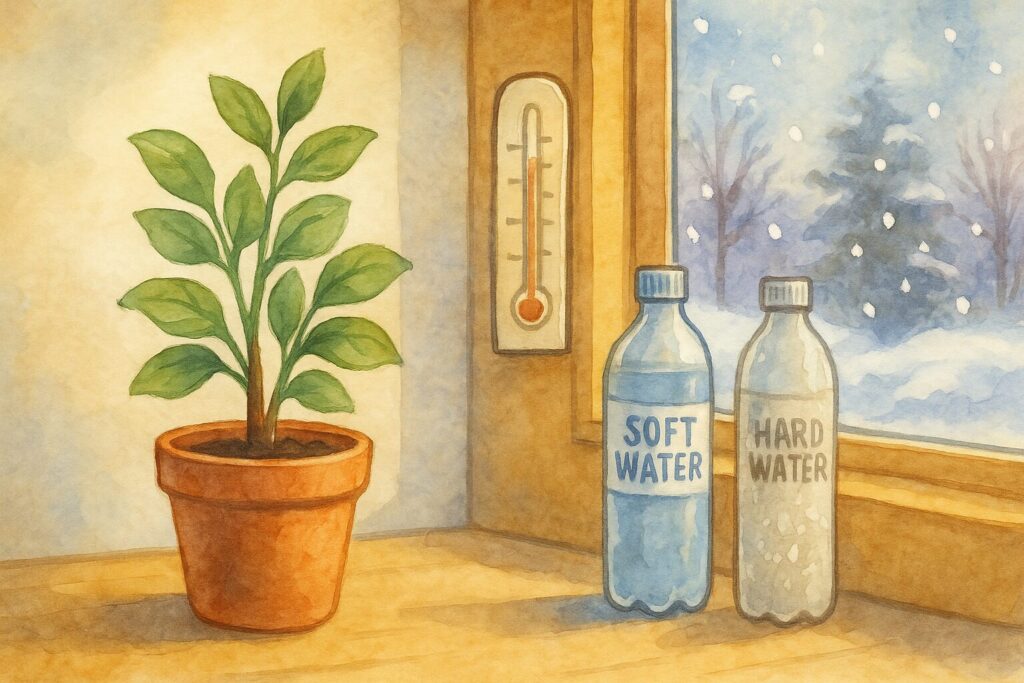

冬の管理で気をつけたい水分量

一方、冬は水やりの頻度を減らす必要があります。

なぜなら、気温の低下により植物の成長が緩やかになり、水分の吸収も遅くなるからです。

さらに、暖房器具の使用によって室内が乾燥しやすくなるため、葉の乾燥には注意が必要です。

たとえば、冬に夏と同じ頻度で水を与えると土が乾かず、根腐れの原因になります。

逆に乾燥しすぎると葉がしおれてくるため、植物の様子を見ながら調整が必要です。

そのため、土がしっかり乾いたのを確認してから、暖かい日中に水を与えるのがポイントです。

さらに、鉢を窓際から少し離す、保温マットを活用するなど、冬季ならではの配慮も忘れずに行いましょう。

乾燥対策に効果的な霧吹きの活用法

また、乾燥する季節には霧吹きが非常に効果的です。

なぜなら、葉に直接水分を補うことで、湿度不足による葉の乾燥や枯れを防ぐことができるからです。

とくに葉の表面が薄い植物や、熱帯原産の種類は乾燥に弱いため、定期的な葉水が効果を発揮します。

たとえば、エアコンを使う室内では湿度が下がりやすく、葉がチリチリになることがあります。

そのようなときは、朝夕の2回ほど霧吹きを行うと、植物のコンディションを保ちやすくなります。

ただし、葉に水が残ったままになるとカビが発生しやすくなるため、日中の風通しを良くしておくことも忘れずに行いましょう。

肥料との関係を理解して水やりを最適化

さらに、水やりと肥料のバランスも重要です。

なぜなら、水分が多すぎると肥料が流れ出し、逆に少なすぎると吸収がうまくいかないからです。

植物の種類や育成段階に応じて、適切な水分量を意識することが必要です。

たとえば、液体肥料を与える場合は、土が湿っている状態で施すのが基本です。

乾いた状態で与えると根を傷める可能性があります。

また、置き肥を使用する場合も、水やりの頻度に応じて溶け出し方が異なるため、観察が不可欠です。

肥料と水のタイミングを調整することで、栄養の吸収がスムーズになり、葉色や成長スピードにも良い影響を与えます。

水のやりすぎ・不足を見極めるコツ

最後に、水のやりすぎや不足を見極めることが重要です。

なぜなら、いずれも植物の健康に悪影響を与えるからです。さらに、目に見える症状だけでなく、根や茎の変化にも注意が必要です。

たとえば、葉が黄色くなってきた場合は水のやりすぎ、逆にしおれている場合は水不足のサインです。

また、土の表面だけでなく内部の湿り具合も確認することで、より正確に水やりのタイミングを判断できます。

鉢を持ち上げて重さを比べる、竹串を土に刺して湿り具合を調べるなど、複数の方法を組み合わせると効果的です。日々の観察が、健やかな成長への近道となります。

観葉植物の水やりで知っておきたい基本ポイント15選

✅水やりの頻度は植物の種類と環境によって調整する

✅土の表面が乾いてから水を与えるのが基本である

✅小さな鉢は乾きやすいため頻繁な確認が必要

✅直射日光やエアコンの使用で乾燥が早まる

✅季節に応じて水やりの間隔を柔軟に調整する

✅鉢の水はけが悪いと根腐れのリスクが高まる

✅排水性の良い用土や底穴付き鉢の使用が効果的

✅受け皿に溜まった水は放置せず捨てる

✅水やりは土の内部まで乾きを確認してから行う

✅夏場は朝の涼しい時間帯に水を与えるとよい

✅冬は暖かい日中に控えめに水を与えるのが理想

✅霧吹きは乾燥対策として効果が高い

✅肥料は土が湿っている状態で与えるのが安全

✅水やりの量やタイミングで肥料の効果が変わる

✅水の種類にも注意し、軟水の使用が無難である

コメント