☑室内外の適切な置き場所と日光管理のコツが分かる

☑季節ごとの水やり・温度・湿度管理のポイントを学べる

☑土や鉢の選び方、剪定や植え替えのベストタイミングが分かる

☑肥料や栄養剤の使い方、枯れかけたときの対処法が理解できる

ガジュマルの育て方|初心者でも簡単にできる基本ポイント

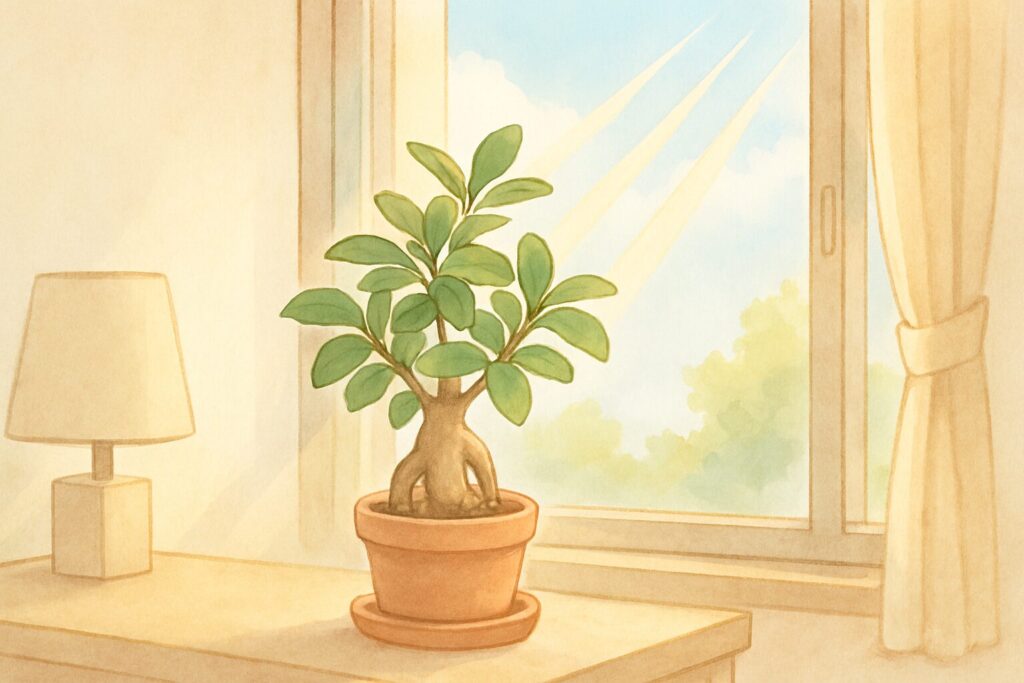

室内でのガジュマルの置き場所と日光の当て方

室内でガジュマルを育てる場合、「明るい場所に置くこと」が最も重要なポイントです。ガジュマルは日光を好む性質を持っており、しっかりとした自然光を受けることで光合成が促進され、葉のツヤや色合いも良くなります。理想的な環境としては、レースカーテン越しの柔らかな光が差し込む窓辺が最適です。特に南向きや東向きの窓がある部屋は、日中にたっぷりと明るさが確保できるため、ガジュマルの健康的な成長を助けてくれます。

ただし、直射日光が長時間当たりすぎると、葉が焼けてしまう恐れがあるため注意が必要です。強い日差しを和らげるために、遮光カーテンやブラインドを併用するとよいでしょう。逆に、日光が不足する北向きの部屋や冬季の短日照時期には、植物育成用のLEDライトを活用するのが効果的です。LEDライトは日光に近い光を供給できるため、光合成の補助として非常に有効で、冬場の光不足をカバーできます。

また、ガジュマルは暗すぎる場所では育ちにくく、完全な日陰に長期間置くと葉が黄ばんだり落ちたりすることがあります。これは光合成がうまく行えないことが原因で、植物全体の活力が低下してしまうためです。明るさをチェックする際は、手をかざしてしっかりと影ができる程度の明るさが確保できているかを目安にすると良いでしょう。

さらに、ガジュマルは環境の変化に敏感な植物です。模様替えや引っ越しなどで急に置き場所を変えた場合、新しい環境に慣れるまで時間がかかり、ストレスで葉が落ちることもあります。このような事態を防ぐには、急激な移動を避けて、数日〜1週間ほどかけて徐々に慣らすことがポイントです。たとえば、新しい場所で数時間だけ置いてみて、徐々に滞在時間を伸ばすなどの工夫が効果的です。

このように、室内での置き場所と日光の管理を丁寧に行うことで、ガジュマルは元気に育ち、インテリアグリーンとしても長く楽しむことができます。

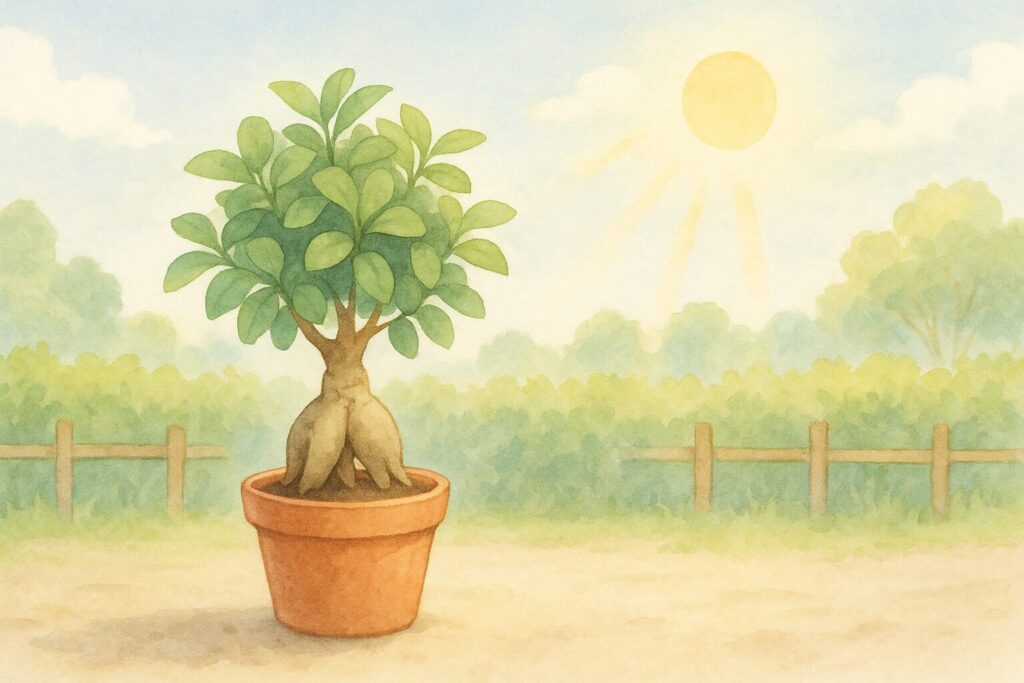

屋外で育てる際の注意点と季節ごとの管理

屋外でガジュマルを育てる際は、「季節ごとの置き場所の調整」と「気温・日照の変化への対応」が極めて重要です。これは、直射日光や気温の急激な変化がガジュマルの健康に大きく影響を与えるためです。特に夏場は強い直射日光を避ける工夫が欠かせません。真夏の直射日光は葉焼けを引き起こす原因になりやすいため、午前中だけ日が当たる場所を選ぶか、遮光ネットや寒冷紗を活用して、日差しを和らげるようにしましょう。ベランダや庭に置く場合は、時間帯による日照の強さをチェックするのもポイントです。

春は屋外に出す絶好のタイミングですが、急激な気温の変化や寒の戻りがある点に注意が必要です。ガジュマルは環境の変化に敏感なため、いきなり外に出すのではなく、日中の暖かい時間帯から徐々に外気に慣らすステップを踏むことが大切です。たとえば、初日は1〜2時間だけ屋外に出し、数日かけて時間を延ばしていくと、葉の変色や落葉を防ぐことができます。また、風通しの良い場所を選ぶことで、空気の循環が促進され、カビや害虫の予防にもつながります。

秋は気温が下がり始め、ガジュマルの成長も緩やかになります。最低気温が10℃を下回る予報が出たら、屋外管理は控えめにし、徐々に室内への移行準備を始めましょう。特に夜間は気温がぐっと下がるため、昼間の暖かいうちに室内に取り込んでおくと、寒さによるストレスを軽減できます。また、室内に取り込む前には、葉の裏をチェックして害虫が付いていないかを確認すると安心です。

冬は完全に室内での管理が必要な季節です。ガジュマルは熱帯植物であり、5℃以下の気温にさらされると、葉が落ちたり、根が傷んだりしてしまうリスクがあります。室内では、エアコンやヒーターの風が直接当たらない場所に置くことが重要です。日中はできるだけ日当たりの良い場所を選び、短い冬の日照時間を最大限に活用しましょう。また、加湿器や霧吹きを使って室内の湿度を保つことも、葉の乾燥防止や病害虫の予防に効果的です。

このように、ガジュマルを屋外で育てるには、四季それぞれの特性に合わせた柔軟な管理が求められます。とはいえ、自然光や風に触れさせることで、より力強く健康的な株に育つ利点もあります。季節ごとに適切な対応を取ることで、ガジュマルの魅力を最大限に引き出すことができるでしょう。

水やりと霧吹きの頻度・タイミング

ガジュマルの育成では、水やりと霧吹きの管理が植物の健康を左右する重要なポイントとなります。特に「季節ごとの気候変化や土の乾燥具合をよく観察し、それに合わせて水やりのタイミングや方法を調整する」ことが、ガジュマルを元気に育てるためのカギとなります。なぜなら、ガジュマルは乾燥には比較的強いものの、過剰な水分による根腐れには非常に敏感だからです。理想的な水やり方法としては、まず指で土の表面を軽く触れて乾いているか確認し、その上で鉢底から水が流れ出るまでしっかりと水を与えるのが基本です。

特に春から夏にかけての成長期には、ガジュマルの水分吸収が活発になり、気温の上昇により蒸散も進むため、水の必要量も大幅に増加します。この時期は、気温が高く日差しが強い日中を避け、朝や夕方の比較的涼しい時間帯に水やりを行うのがベストです。真昼の高温時に水を与えると、鉢の中の温度が急上昇し、根を煮るような状態になってしまう恐れがあります。加えて、鉢の材質(プラスチック、陶器、素焼きなど)や設置環境によっても乾燥速度が異なるため、それぞれの状況に応じた調整が求められます。

秋から冬の間は、ガジュマルの成長が鈍化し、水分の必要量も減少します。そのため、水やりの頻度も自然と少なくなり、たとえば土の表面が乾いたとしても、すぐに水を与えずに2〜3日様子を見るのが望ましい対応です。冬場は特に土の乾燥が遅くなりがちなので、過湿にならないように注意しましょう。具体的には、冬の水やりは2週間に1回程度でも十分なことが多く、このときも必ず土中の湿り気を確認しながら、必要に応じて調整することが重要です。

また、葉水(霧吹き)はガジュマルの葉の潤いを保つだけでなく、害虫予防や室内乾燥の対策としても非常に有効です。特に乾燥しやすい冬季やエアコンの風が直接当たる環境では、毎日1〜2回の葉水が推奨されます。霧吹きは葉の表面だけでなく裏側にも丁寧にかけることがポイントで、これによりハダニなどの害虫を防ぎつつ、葉の気孔を保護する効果も期待できます。また、水の温度にも注意を払い、夏は涼しい時間帯、冬は常温のぬるま湯に近い水を使うことで、葉や根へのストレスを軽減できます。

このように、ガジュマルの水管理は「量」「頻度」「タイミング」「方法」のすべてがバランスよく組み合わさることが求められます。少しの変化に気づく観察力と丁寧な対応が、長く美しい姿を保ち続けるための秘訣です。水やりや霧吹きを単なるルーティンではなく、ガジュマルとの対話の時間と捉えることで、植物との絆もより深まることでしょう。

### 土と鉢の選び方で育成環境を整える

ガジュマルを健康に育てるには、使用する土と鉢の選定も非常に重要なポイントです。特に通気性や排水性が悪いと、根腐れを引き起こすリスクが高まります。ガジュマルの根は湿気に弱いため、常に湿った状態が続くと、呼吸ができず腐ってしまう可能性が高くなります。そのため、使用する土は通気性と排水性に優れたものを選ぶ必要があります。

市販の観葉植物用の培養土でも、粒がしっかりしていて空気を含みやすいものを選ぶと安心です。特におすすめなのは、小粒の赤玉土に腐葉土を加え、さらに少量のバーミキュライトやパーライトをミックスする方法です。このブレンドにより、水はけと保湿性のバランスが整い、ガジュマルにとって理想的な環境を作ることができます。さらに、鉢底には軽石を敷くことで水の抜けを促進し、根腐れのリスクを一層軽減することが可能です。

初めて土をブレンドするのが不安な方には、観葉植物専用に配合されたプレミックスの培養土が便利です。すでに最適な配合がなされているため、手間なく良質な土を使用できます。

次に重要なのが鉢選びです。鉢は必ず排水穴があるタイプを選ぶことが基本中の基本です。どれほど良質な土を使っても、水が底から抜けなければ根腐れの原因になります。鉢の素材については、通気性に優れた素焼き鉢や陶器鉢が理想とされていますが、プラスチック鉢は軽くて取り扱いやすく、特に持ち運びや掃除を頻繁に行いたい方には便利です。見た目や設置場所、管理のしやすさに応じて選ぶと良いでしょう。

また、鉢のサイズ調整もガジュマルの育成には欠かせないポイントです。ガジュマルの根は成長と共に広がっていくため、根詰まりを防ぐために定期的な植え替えが必要になります。目安としては1〜2年に1回程度の頻度で行い、鉢底から根が出ていたり、水が土にしみ込みにくくなっていたりする場合は、植え替えのサインと判断してください。植え替えの際には、古い土を落とし、傷んだ根を剪定し、新しい土と鉢でリフレッシュすることで、ガジュマルの活力が蘇ります。

このように、土と鉢の選び方ひとつでガジュマルの健康状態は大きく左右されます。適切な素材とサイズの選定、定期的な見直しを心がけることで、長く元気に育てることができるでしょう。

肥料や栄養剤の使い方と注意点

ガジュマルを健康に育てるためには、肥料や栄養剤の正しい使い方とそのタイミングに関する理解が重要です。基本的には、成長期である「春から秋」にかけて肥料を与えるのが最も効果的とされています。これは、植物がこの期間に活発に生長し、栄養を必要とする状態にあるためです。特に春には新芽が一斉に伸び始めるため、窒素を多く含んだ肥料を用いることで、葉の成長を大きく促進することができます。さらに、夏の間は根・茎・葉のすべてをバランスよく育てることが求められるため、N-P-K(窒素・リン酸・カリウム)のバランスが取れた肥料が理想的です。これにより、全体の成長が安定し、見た目も美しい株に育ちます。

肥料の種類としては、初心者にも扱いやすく長期的に効果が持続する「緩効性の固形肥料」が特におすすめです。鉢の縁に置くだけで一定期間じわじわと栄養が供給されるため、施肥の手間が軽減されるのもメリットです。加えて、即効性を求める場合には「液体肥料」が適しており、植物の様子を見ながら使い分けると良いでしょう。液体肥料は希釈してから使用し、通常は週に1回から2週間に1回の頻度で与えるのが基本です。使用する際は、必ず商品のラベルや説明書に記載された希釈倍率を守ることが大切です。

さらに、ガジュマルの活力を高めたい場合には、栄養剤や活力剤を併用するのも効果的です。これらには根の生長を促進する成分が含まれていることが多く、特に植え替え後のダメージ回復や体調不良時の立て直しに役立ちます。定期的に使用することで、植物全体の免疫力が高まり、病気に強くなるという利点もあります。活力剤は液体タイプが多く、他の肥料との併用を避けてタイミングを見計らって使うと、より高い効果が期待できます。

一方で、肥料の「与えすぎ」には十分な注意が必要です。とくに液体肥料は濃度を誤ると、根に負担がかかり、肥料焼けと呼ばれる障害を引き起こします。肥料焼けの兆候としては、葉の先が茶色く変色し、次第にしおれてくるといった症状が現れます。このような場合にはすぐに施肥を中止し、鉢全体にたっぷりと水をかけて余分な肥料を洗い流す「フラッシング」を実施することが大切です。これにより、根へのダメージを最小限に抑え、回復のきっかけを与えることができます。

また、冬季には施肥を控えるのが基本です。なぜなら、ガジュマルは気温が低くなると成長がほぼ停止するため、肥料を与えても栄養を吸収できず、かえって根を痛めてしまう恐れがあるからです。特に気温が10℃を下回るような季節では、施肥によるダメージが顕著に現れることがあります。冬の間は無理に肥料を与えず、春になって気温が上昇してきた頃に再び施肥を始めるのが理想的です。

このように、ガジュマルに肥料や栄養剤を与える際は、タイミング、種類、量に細やかな配慮を行うことが求められます。植物の成長サイクルをしっかりと理解し、観察力をもって対応することで、長期にわたり健康で美しい姿を保ち続けることが可能になります。肥料は単なる栄養補給の手段ではなく、ガジュマルとの対話の一環と捉えることで、育成の楽しみがより深まるでしょう。

ガジュマルを元気に育てるコツ|季節別・トラブル対策

春・夏・冬の育て方と温度管理のポイント

ガジュマルを健やかに育てるためには、各季節に応じた温度や光の管理が非常に重要です。これは、ガジュマルが熱帯地域に原生する植物であり、寒さに弱く、高温多湿の環境を好む性質を持っているためです。そのため、日本の四季に合わせた丁寧な環境調整が求められます。

まず春は、寒さが徐々に和らぎ始め、ガジュマルの活動が再開する時期です。気温が15℃を安定して超えるようになったら、室内から屋外への移動を検討しましょう。ただし、急に直射日光に当てるのではなく、まずは半日陰や日陰の場所に短時間置いて慣らすのが安全です。環境の急変は葉焼けや落葉を引き起こす原因となるため、1〜2週間かけて徐々に明るさを増やしていく方法が理想的です。また、春は風が強い日もあるため、鉢が倒れないように安定した場所に設置することも重要なポイントです。

次に夏ですが、これはガジュマルが最も活発に成長するシーズンです。日光と水分を多く必要としますが、真夏の直射日光は強烈で、葉焼けを引き起こすリスクがあります。特に午後の強い日差しを避けるためには、遮光ネットやレースカーテンを利用して日差しをやわらげる工夫が欠かせません。さらに、気温が30℃を超えるような高温の日には、風通しの良い場所に置くことで鉢内の蒸れや熱がこもるのを防ぎます。通気性を確保することで、病害虫の予防にもつながり、ガジュマルの健康を保つ一助となります。また、夏は夜間の気温が下がらないため、特に室内管理ではエアコンの風が直接当たらない位置を選び、乾燥対策も並行して行うと安心です。

そして冬は、ガジュマルにとってもっとも厳しい季節です。5℃を下回る環境では生育が著しく鈍化し、場合によっては枯れてしまうこともあるため、最低でも5℃以上の室温を保つ必要があります。寒冷地では特に注意が必要で、窓際などは夜間に温度が急激に下がるため、日中は日当たりのよい窓辺、夜間は部屋の中央など暖かい場所に移動させるのが効果的です。暖房器具を使用する際には、直接風が当たらないように配置し、加湿器や霧吹きを活用して乾燥を防ぐよう心がけましょう。湿度を40〜60%に保つことが理想とされ、葉の表面に定期的に霧吹きで水分を補うことで、植物の水分バランスを整えることができます。加えて、冬はガジュマルの水分吸収が減少するため、水やりは控えめに行い、土の表面が完全に乾いてから与えるようにします。水分過多は根腐れを招きやすいので注意が必要です。

このように、春・夏・冬それぞれの気候と環境に応じた温度管理を徹底することで、ガジュマルは健やかに成長を続けることができます。年間を通じて観察を欠かさず、植物の反応に注意を払いながら、柔軟に管理方法を調整する姿勢が、ガジュマル育成の成功につながります。

剪定・植え替えのベストなタイミング

剪定と植え替えを行う最適なタイミングは、「生育期の5月〜6月」です。なぜなら、この時期はガジュマルが活発に新芽を伸ばすため、環境変化への耐性が高く、作業によるストレスが最小限に抑えられるからです。また、気温と湿度が安定しているため、植物の代謝も活発で、剪定や植え替え後のダメージからも早期に回復することが期待できます。

まず剪定についてですが、主に伸びすぎた枝や混み合っている部分を間引くようにカットし、風通しや日当たりを改善することが目的です。さらに、徒長した枝を適度に短く切り戻すことで、全体のシルエットを整え、美しい樹形を維持できます。剪定ばさみは使用前に必ず消毒し、切れ味の良い状態で使いましょう。切り口には癒合剤を塗布して、細菌やカビの侵入を防ぐのが基本です。これにより、植物の健康を長期的に守ることができます。

次に植え替えですが、これは根詰まりの解消や栄養バランスの改善に役立つ重要な作業です。理想的には2年に1回程度の頻度で行うとよく、鉢底から根がはみ出していたり、水の浸透が悪くなったと感じたら、植え替えのサインです。作業はなるべく風のない穏やかな日を選び、直射日光を避けた日陰で行いましょう。新しい鉢には水はけの良い観葉植物用の土を使い、必要に応じて軽石やパーライトなどを混ぜることで通気性と排水性をさらに高めることができます。

剪定・植え替えのどちらも、ガジュマルにとっては一定のストレスがかかる作業です。したがって、作業後は数日間、直射日光を避けた明るい日陰に置き、極端な乾燥や湿気を避けるように注意します。水やりも控えめにし、土の状態をよく観察しながら管理を行いましょう。葉の様子や全体の元気さを見ながら、徐々に通常の管理に戻していくことで、ガジュマルは再び元気を取り戻します。

挿し木・水耕栽培・種からの増やし方

さらに、ガジュマルは「挿し木」で手軽に増やすことができる植物です。これは、剪定した枝を再利用して新しい株を育てることができるためで、特に園芸初心者にも取り組みやすい方法として人気があります。挿し木に最適な時期は春から初夏にかけてで、気温が20〜25℃前後と安定している時期に行うことで成功率が格段に高まります。作業としては、元気な枝を10cm程度切り取り、下の葉を取り除いてから、十分に湿らせた新しい培養土に挿し込みます。適切な条件が整えば、2〜3週間ほどで発根し始め、順調に育てばそのまま立派な鉢植えへと成長します。

また、水耕栽培も非常に魅力的な方法の一つです。こちらも春〜初夏に開始すると、根が出やすくなる傾向があります。水耕栽培では、挿し木と同様に枝をカットし、その切り口を水に浸けておくだけで根が出てきます。清潔なガラス容器やプラスチックカップなどを使用し、日当たりの良い場所に設置するのが基本です。水は常に新鮮な状態を保つことが重要で、毎日もしくは2〜3日に一度交換することで雑菌の繁殖を防ぎ、健康な根の発育を助けます。根が3〜5cm程度まで育った段階で土に移し替えると、環境の変化にスムーズに順応しやすくなります。

一方で、より挑戦的な増やし方として「種から育てる」方法も存在します。ただし、この方法は発芽までの時間が長く、温度や湿度の管理も繊細になるため、初心者にとってはやや難易度が高めです。発芽率を高めるには、高温多湿の環境を維持し続ける必要があり、毎日の観察と微調整が求められます。園芸経験者や中級者以上であれば、種から育てる過程で植物のライフサイクルを深く理解する貴重な機会となるでしょう。自らの手で種から育てたガジュマルが大きく成長する姿を見ることは、大きな感動をもたらします。

いずれの増やし方を選ぶ場合でも、清潔なはさみや容器、用土を使用することが基本であり、植物の健康を守るための最も重要なステップです。また、明るく風通しの良い環境で育てることで、発根率や成長のスピードが向上します。特に挿し木や水耕栽培は管理が比較的シンプルで失敗が少なく、初めてガジュマルの増やし方に挑戦する方にも最適です。まずはこれらの方法から気軽に始めてみることで、育てる楽しさと成功体験を実感できるでしょう。

枯れたときの原因と復活のヒント

万が一ガジュマルが元気を失い枯れかけているように見えた場合は、まず「置き場所と水やりの見直し」が最も効果的な対策となります。なぜなら、ガジュマルの不調の多くは、環境の急激な変化や過剰な水分、または極度の乾燥によって引き起こされるからです。特に日光不足やエアコンの風による乾燥、寒暖差などの外的要因が、植物にとって大きなストレスとなりやすいのです。

たとえ葉がすべて落ちてしまったとしても、幹に硬さと弾力が残っていれば、ガジュマルが再生する可能性は十分にあります。復活を目指す第一歩として、まず光の状況を再確認しましょう。レースカーテン越しに差し込むやわらかな自然光が理想的ですが、光量が不足する場合には植物育成ライトの使用も非常に効果的です。これにより、植物が光合成を再開し、新芽が出る可能性が高まります。

続いて、水やりの頻度と方法を再評価することが不可欠です。常に土が湿っている状態や、逆に極端に乾いている状態は避けなければなりません。適度なタイミングで、土の状態をよく観察しながら水やりを行うようにしましょう。根腐れが疑われる場合は、慎重に鉢から取り出し、黒ずんだり悪臭を放つ傷んだ根を清潔なハサミで取り除いたうえで、新しい土と鉢に植え替えることが効果的です。

また、鉢の排水性や通気性についても見直すことが大切です。水の抜けが悪い鉢や、湿気がこもりやすい土では根に十分な酸素が行き届かず、ガジュマルの健康を損なうことにつながります。必要に応じて、通気性の高い土に入れ替えたり、鉢底に軽石を敷いて排水性を改善するなどの工夫を施しましょう。

全体的にガジュマルの元気がなく見える場合でも、焦ることなく時間をかけて環境を整え、じっくりと観察を続ける姿勢が求められます。日々のケアを丁寧に行うことで、再び新しい芽が現れ、徐々に元気を取り戻していく様子が見られるはずです。こうした復活のプロセスを体験することは、植物との関わりを一層深める貴重な経験となるでしょう。

苔玉やカラーサンド、登り竜仕立てなどアレンジ方法

最後にご紹介するのは、ガジュマルの「アレンジの幅広さ」です。これは、ガジュマルが観葉植物の中でも特に多様なスタイルで楽しめる特性を持っているからです。たとえば、苔玉に仕立てれば、和風の趣を簡単に演出でき、玄関や和室のインテリアとして自然な美しさを加えてくれます。さらに、吊るすタイプの苔玉にアレンジすることで、空間に浮遊感と個性をプラスできます。

一方で、カラーサンドを使ったアレンジは、透明な容器にカラフルな砂を層状に重ねることで、まるでアート作品のような鉢植えを作ることができます。観葉植物としての存在感だけでなく、部屋のインテリアとしての視覚的なアクセントにもなり、見る人の目を楽しませてくれます。カラーサンドは、テーマカラーや季節に合わせた色合いに調整することも可能で、自分だけの世界観を表現するのに最適な素材です。

さらに、水耕栽培に挑戦することで、ガジュマルの根の成長過程を透明なガラス容器越しに観察でき、清潔感のある現代的な雰囲気を楽しむことができます。これは、デスクやキッチン、洗面所など限られたスペースにも配置しやすく、忙しい生活の中でも癒しを与えてくれるスタイルです。

加えて、「登り竜仕立て」と呼ばれる幹を螺旋状に誘引する手法は、まさに芸術品のような力強く美しいフォルムを生み出します。このスタイルは見た目のインパクトが大きく、訪れた人々の目を引くインテリアグリーンとしても高い評価を得ています。

器の選定や鉢カバー、下皿などにもこだわることで、さらにガジュマルの魅力を引き立てることが可能です。たとえば、木製や陶器、ガラス製の鉢を選ぶことでナチュラルからモダンまで幅広いテイストに対応でき、自分のライフスタイルや空間デザインにぴったりなアレンジが完成します。

このように、ガジュマルは単に育てるだけでなく、見せ方を工夫することでインテリアとしての価値も大きく高めることができます。初心者でも手軽に取り入れられる方法が多いため、自分だけのスタイルで楽しく育ててみてはいかがでしょうか。贈り物としても個性が光り、受け取る側にも喜ばれる一鉢となるでしょう。

ガジュマルの育て方で初心者が失敗しないためのポイント

☑ガジュマルは日光が大好きだが直射日光には注意が必要。

☑室内では明るい窓辺に置き、遮光カーテンで調整する。

☑冬場は5℃以上の室温を保ち、エアコンの風が当たらない場所に置く。

☑夏は高温を避け、風通しの良い場所で管理する。

☑水やりは土の乾き具合を見て調整し、乾燥気味に育てるのが基本。

☑冬は水の与えすぎを避け、2週間に1度程度でも問題ない。

☑霧吹きは葉裏まで行い、特に乾燥する季節には欠かさない。

☑肥料は春から秋にかけて使用し、冬は控える。

☑初心者には緩効性肥料が扱いやすく効果も持続する。

☑鉢は通気性と排水性が高い素焼きや陶器製が理想的。

☑用土は赤玉土や腐葉土をベースにバーミキュライトなどを混ぜる。

☑植え替えは1〜2年に1度、5月〜6月がベストタイミング。

☑剪定は徒長した枝や混み合った部分を整理し見た目を整える。

☑挿し木や水耕栽培は初心者にも成功しやすい増やし方で人気。

☑枯れたように見えても幹がしっかりしていれば復活の可能性が高い。

コメント